Book of Abraham Insight #37

José Smith adquirió los papiros egipcios asociados con la publicación y traducción del Libro de Abraham en julio de 1835. A partir de la evidencia histórica y los fragmentos del papiro que se devolvieron a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en noviembre de 19671, podemos elaborar un perfil de lo que se sabe que José Smith poseyó.

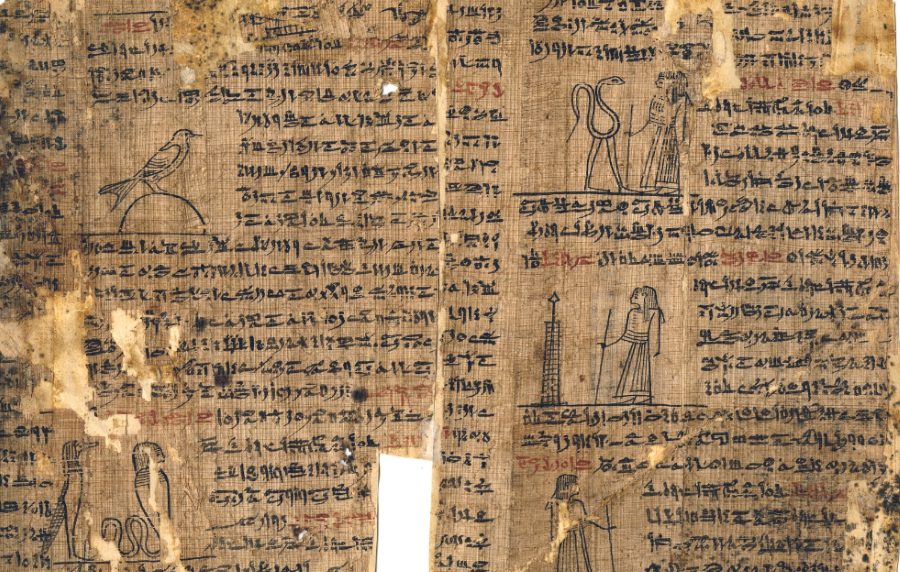

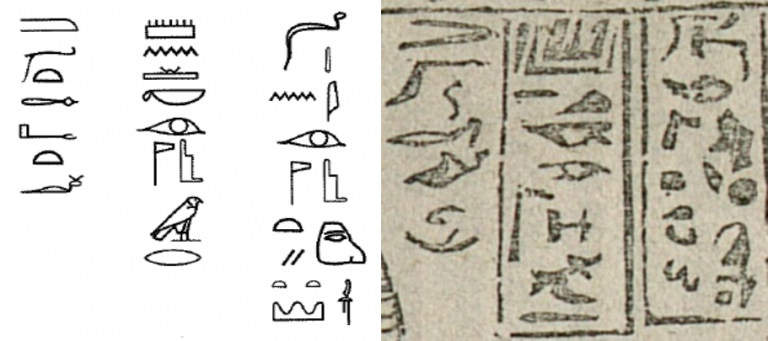

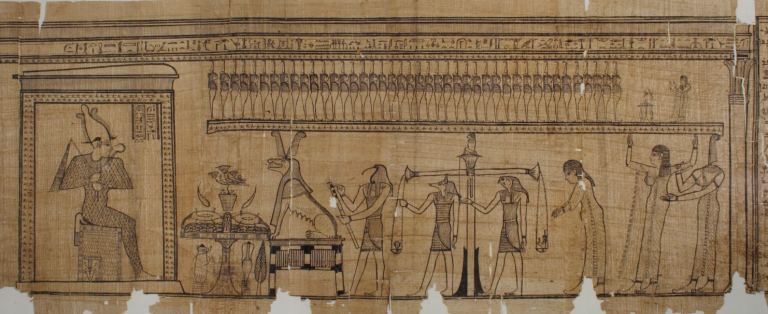

El libro de las respiraciones de Hor (P. Joseph Smith I, X–XI)2

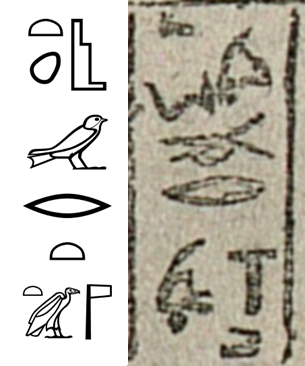

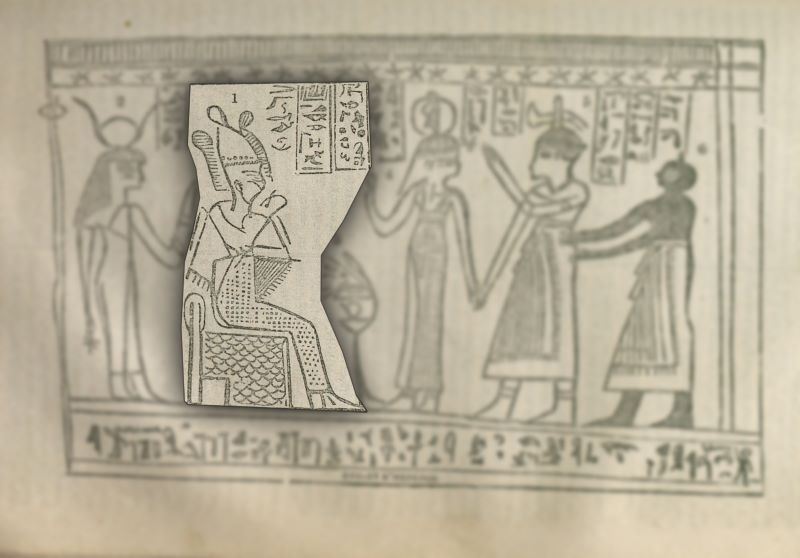

Uno de los textos que llegó a ser propiedad de José Smith fue una copia de un texto conocido hoy como el Libro de las Respiraciones (lo que los antiguos egipcios llamaban el šˁyt n snsn; traducido de diversas maneras como “Documento de la Respiración” o “Carta de la Comunidad”3). El propósito de este texto, que los egipcios creían que había sido escrito por la diosa Isis (y así se llamaba, en su totalidad, “El documento de la respiración hecho por Isis para su hermano Osiris”; šˁyt n snsn ỉr·n Ἰst n sn·s Wsir), “era proporcionar al difunto la información esencial necesaria para ser resucitado de entre los muertos y alcanzar la vida eterna con los dioses en el más allá”4. En efecto, como dice explícitamente el propio texto, su propósito era hacer que “el alma del difunto viviera, hacer que su cuerpo viviera, rejuvenecer todos sus miembros de nuevo, para que pudiera unir el horizonte con su padre, Ra, para hacer que su alma aparezca en el cielo como el disco de la luna, para que su cuerpo pueda brillar como Orión en el vientre de Nut”5

Hoy en día existen treinta y tres copias de El libro de las Respiraciones hecho por Isis6. “Mientras que todas las copias existentes del… Documento de la Respiración son muy similares, no hay dos que sean exactamente idénticos”7. Las copias conocidas pertenecían casi exclusivamente a miembros de las familias del sacerdocio de Amón-Ra en el Templo de Karnak en Tebas, “lo que sugiere que el texto podría estar asociado con ese cargo”8. La copia de este texto que José Smith poseía pertenecía antiguamente a un sacerdote egipcio llamado Hor u Horos(en griego) y es muy probablemente la copia más antigua conocida (que data de alrededor del año 200 a. C.)9. Gracias al trabajo de los egiptólogos desde el redescubrimiento de los Papiros de José Smith, sabemos bastante sobre Hor y su ocupación como sacerdote que tiene relación directa con el Libro de Abraham.10

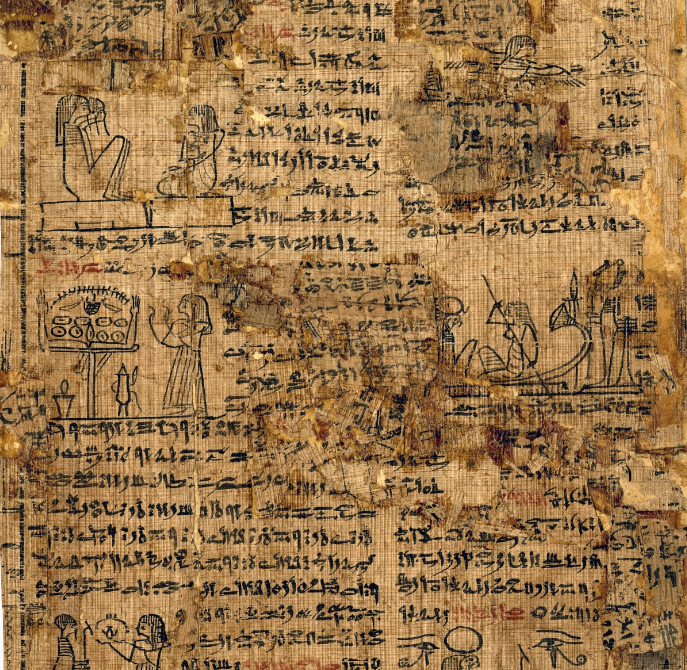

The Book of the Dead of Tshemmin (El Libro de los Muertos de Tshemmin; P. Joseph Smith II, IV–IX)

Otro rollo de papiro que llegó a la posesión de José Smith fue un texto propiedad antigua de una mujer llamada Tshemmin (tȝ-šrỉt-[nt]-Min) o Semminis (su nombre griego)11. “El rollo de Semminis contenía un Libro de los Muertos. Originalmente era un pergamino muy largo, pero se redujo en gran medida, y llegaron a José Smith solo trozos fragmentarios”12. Esta copia del Libro de los Muertos data probablemente de algún momento durante los siglos III a II a. C.13 El Libro de los Muertos es el nombre dado por el egiptólogo moderno a una colección de escritos llamados por los antiguos egipcios “Utterances of Coming Forth By Day” (“Expresiones de la Venida por Día”, rȝw nw prt m hrw)14. Entre otros propósitos, este texto “sirvió como protección para el portador. Describe su propósito sobre cómo ayudar al espíritu a ser exaltado, ascender y descender de la presencia de los dioses, y aparecer como lo que quiera, donde quiera”15.

Aunque el Libro de los Muertos es a menudo (y comprensiblemente) referido como un “texto funerario”, los egiptólogos ahora reconocen que este texto sirvió para propósitos no-funerarios16. Por ejemplo, el Libro de los Muertos tenía una conexión con el antiguo templo egipcio que puede tener implicaciones significativas para el Libro de Abraham y para la ceremonia de investidura de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días17. “Las secciones del Libro de los Muertos de Semminis en los Papiros de José Smith cubren parte del capítulo introductorio, algunos de los textos que tratan de que Semminis pueda aparecer como varias aves o animales, textos que le permiten subir a la barca del dios supremo y reunirse con el consejo de los dioses, textos que le proporcionan comida y otras cosas buenas y la hacen feliz, y un texto que afirma su dignidad para entrar en la presencia divina”18.

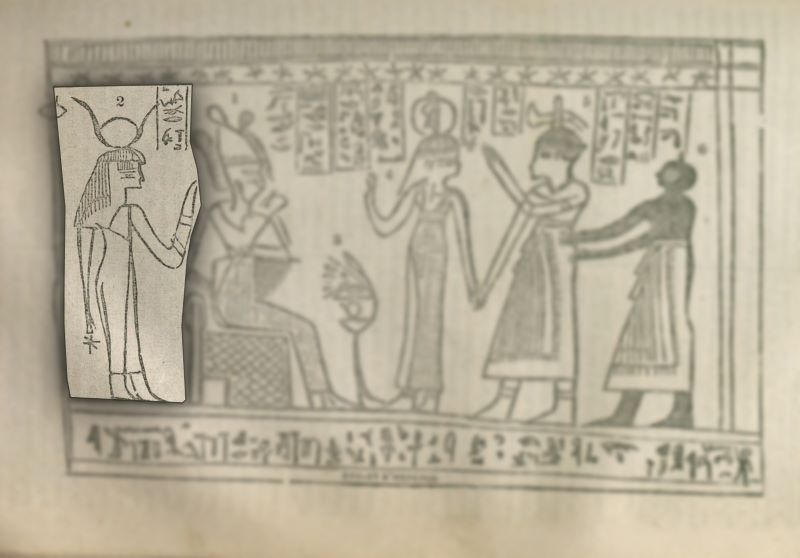

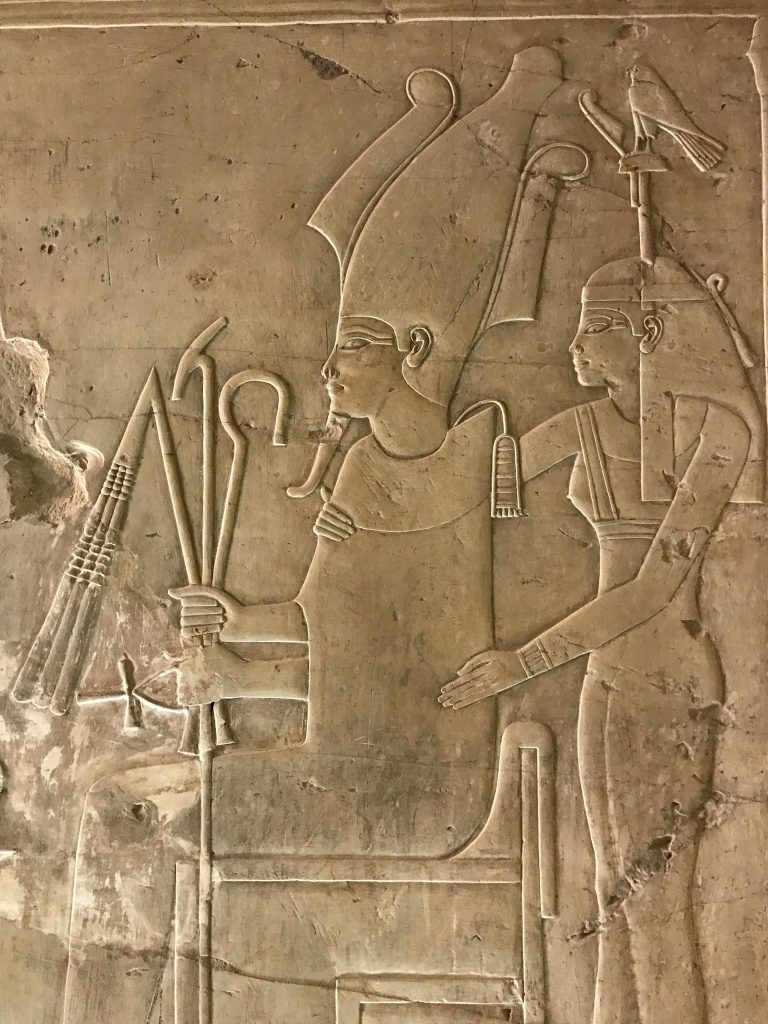

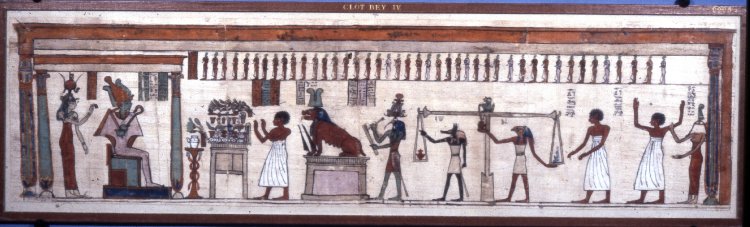

The Book of the Dead of Neferirnub (El libro de los muertos de Neferirnub; P. Joseph Smith IIIa–b)

José Smith también poseía un fragmento de papiro que contenía una sección del Libro de los Muertos que pertenecía a una mujer llamada Neferirnub (Nfr-ỉr-nbw)19. Esta copia del Libro de los Muertos probablemente data de algún momento durante el primer siglo a.C. hasta el primer siglo d.C.20 El fragmento sobreviviente contiene “una parte de la viñeta del capítulo 125” del Libro de los Muertos.21 Esta sección del Libro de los Muertos retrata una escena de juicio que “muestra a la fallecida de pie ante [el dios] Osiris con su corazón pesado en balanzas”22.

Esta parte del Libro de los Muertos se estaba usando en los templos egipcios en el período de tiempo de los Papiros de José Smith.23 También se usaba en los rituales de iniciación y purificación de los sacerdotes egipcios.24 Curiosamente, Oliver Cowdery describió la escena representada en este fragmento de papiro como el juicio de los muertos en 183525.

The Scroll of Amenhotep (El rollo de Amenhotep; “Valioso descubrimiento”)26

Otro rollo de papiro que José Smith poseyó pertenecía a un hombre llamado Amenhotep (Ἰmn-ḥtp)27. Desafortunadamente, el papiro original que contiene este texto no existe. Solo se conoce a partir de una copia del siglo XIX en la escritura de Oliver Cowdery y aparece, sobre la base de la lectura de un egiptólogo, porciones de una copia del Libro de los Muertos28. Debido a que solo se copiaron unas pocas líneas de caracteres egipcios hieráticos (suficientes para darnos el nombre del propietario del papiro y tal vez un sentido de lo que contenía, pero no mucho más), se desconoce cuándo data este papiro.

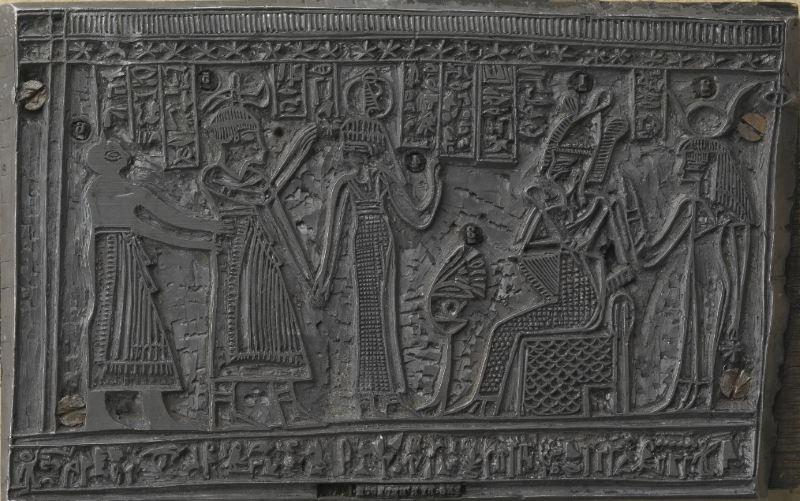

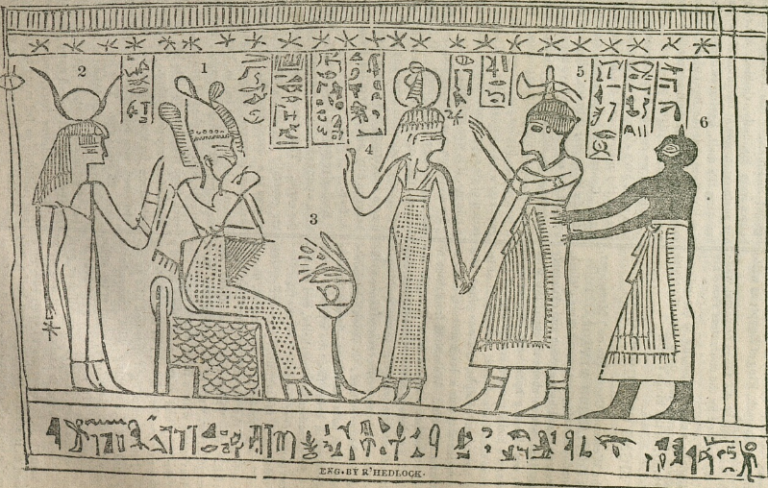

El Hipocéfalo de Sheshonq (Facsímil 2)

Finalmente, José Smith poseía un hipocéfalo que antiguamente pertenecía a un hombre llamado Sheshonq (Ššq)29. Este hipocéfalo fue publicado el 15 de marzo de 1842 en Times and Seasons como Facsímil 2 del Libro de Abraham30. Desafortunadamente, el hipocéfalo original no existe. Sin embargo, debido a que este tipo de documento es raro y pertenecía principalmente a un selecto grupo de sacerdotes egipcios y sus familiares, podemos fechar el hipocéfalo de Sheshonq en algún momento durante el Período Tardío hasta el Período Ptolemaico (circa 664-30 a. C)31. El significado y el propósito de la hipocéfalia egipcia antigua ya se ha descrito en un artículo anterior de Perspectivas del Libro de Abraham32.

Cabe recordar que esto es lo que actualmente sabemos que José Smith poseía. Es posible, y de hecho probable, que José Smith poseyera más papiros de los que han sobrevivido actualmente. El contenido de la parte del papiro que falta, y la cantidad exacta de papiro que falta, son cuestiones abiertas que los eruditos siguen investigando33.

Otras lecturas

John Gee, “The Contents of the Joseph Smith Papyri”, en An Introduction to the Book of Abraham (Salt Lake City and Provo, UT: Deseret Book and Religious Studies Center, Brigham Young University, 2017), 73–81.

Michael D. Rhodes, Books of the Dead Belonging to Thsemmin and Neferirnub: A Translation and Commentary (Provo, UT: Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship, 2010).

Michael D. Rhodes, The Hor Book of Breathings: A Translation and Commentary (Provo, UT: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 2002).

Notas al pie de página

1 Jay M. Todd, “Egyptian Papyri Rediscovered”, Improvement Era, January 1968, 12–16.

2 La numeración de los papiros utilizados en este artículo sigue la numeración utilizada en Jay M. Todd, “New Light on Joseph Smith ‘s Egyptian Papyri”, Improvement Era, February 1968, 40–49. Los propios papiros se pueden ver en línea en el sitio web de Joseph Smith Papers Project (“Egyptian Papyri, circa 300 BC–AD 50”).

3 Para diferentes argumentos sobre la mejor traducción del título, véase John Gee, “A New Look at the ˁnh ̱ pȝ by Formula”, en Actes du IXe congrès international des études démotiques, París, 31 août–3 de septiembre de 2005, ed. Ghislaine Widmer y Didier Devauchelle (París: Institut Français D’Archaéologie Orientale, 2009), 136–138; Foy David Scalf III, Passports to Eternity: Formulaic Demotic Funerary Texts and the Final Phase of Egyptian Funerary Literature in Roman Egypt (PhD diss., The University of Chicago, 2014), 19–27.

4 Michael D. Rhodes, The Hor Book of Breathings: A Translation and Commentary (Provo, UT: Foundation for Ancient Research and Mormon Studies, 2002).

5 Rhodes, The Hor Book of Breathings, 28; véase además Mark Smith, Traversing Eternity: Texts for the Afterlife from Ptolemaic and Roman Egypt (Nueva York, NY: Oxford University Press, 2009), 462–478.

6 Marc Coenen, “Owners of the Document of Breathings Made by Isis”, Chronique D’Egypt 79, no. 157–158 (2004): 59–72.

7 Marc Coenen, “The Ownership and Dating of Certain Joseph Smith Papyri”, en Robert K. Ritner, The Joseph Smith Egyptian Papyri, A Complete Edition: P. JS 1–4 and the Hypocephalus of Sheshonq (Salt Lake City, UT: The Smith–Pettit Foundation, 2011), 58.

8 John Gee, “Book of Breathings”, en The Pearl of Great Price Reference Companion, ed. Dennis L. Largey (Salt Lake City, UT: Deseret Book, 2017), 69.

9 Marc Coenen, “The Dating of the Papyri Joseph Smith I, X, and XI and Min Who Massacres His Enemies”, en Egyptian Religion: The Last Thousand Years, Part II: Studies Dedicated to the Memory or Jan Quaegebeur, ed. Willy Clarysse, Antoon Schoors y Harco Willems (Lovaina: Peeters, 1998), 1103–1115; Rhodes, The Hor Book of Breathings, 3.

10 Véase Central de la Perla de Gran Precio, “Los antiguos propietarios de los papiros de José Smith”, Perspectiva del Libro de Abraham #14 (abril 6, 2020).

11 Michael D. Rhodes, Books of the Dead Belonging to Thsemmin and Neferirnub: A Translation and Commentary (Provo, UT: Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship, 2010), 5.

12 John Gee, “The Contents of the Joseph Smith Papyri”, en An Introduction to the Book of Abraham (Salt Lake City and Provo, UT: Deseret Book and Religious Studies Center, Brigham Young University, 2017), 76.

13 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 7.

14 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 1. Para obtener una visión general accesible pero bastante completa del Libro de los Muertos, consulte Foy Scalf, ed., Book of the Dead: Becoming God in Ancient Egypt (Chicago, Ill.: The Oriental Institute, 2017).

15 Gee, An Introduction to the Book of Abraham, 76.

16 John Gee, “The Use of the Daily Temple Liturgy in the Book of the Dead”, en Totenbuch—Forschungen: Gesammelte Beitrage des 2. Internationalen Totenbuch—Symposiums 2005, ed. Burkhard Backes, Irmtraut Munro y Simone Stöhr (Wiesbaden, Alemania: Harrassowitz Verlag, 2006), 73–86; Alexandra Von Lieven, “Book of the Dead, Book of the Living: BD Spells as Temple Texts”, The Journal of Egyptian Archaeology 98 (2012): 258–259.

17 Véase Hugh W. Nibley, The Message of the Joseph Smith Papyri: An Egyptian Endowment, 2da. ed. (Salt Lake City y Provo, UT: Deseret Book and FARMS, 2005); Stephen O. Smoot y Quinten Barney, “The Book of the Dead as a Temple Text and the Implications for the Book of Abraham”, en The Temple: Ancient and Restored, ed. Stephen D. Ricks y Donald W. Parry, Temple on Mount Zion Series 3 (Orem, UT: Interpreter Foundation y Salt Lake City: Eborn Books, 2016), 183–209.

18 Gee, An Introduction to the Book of Abraham, 76.

14 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 1.

14 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 1.

14 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 1.

14 Rhodes, Books of the Dead Belonging to Tshemmin and Neferirnub, 1.

23 Von Lieven, “Book of the Dead, Book of the Living”, 263–264.

24 Robert K. Ritner, “Book of the Dead 125”, en The Context of Scripture: Volume II, Monumental Inscriptions from the Biblical World, ed. William W. Hallo (Leiden: Brill, 2003), 60; John Gee, “Prophets, Initiation and the Egyptian Temple”, Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 31 (2004): 101.

25 “Egyptian Mummies—Ancient Records”, Messenger and Advocate 2, no. 3 (December 1835): 236.

26 Robin Scott Jensen y Brian M. Hauglid, eds. The Joseph Smith Papers, Revelations and Translations, Volume 4: Book of Abraham and Related Manuscripts (Salt Lake City, UT: The Church Historian ‘s Press, 2018), 27–41. Este texto se puede ver en línea en el sitio web de Joseph Smith Papers Project (“‘Valuable Discovery’, circa principios de julio de 1835”).

27 John Gee, A Guide to the Joseph Smith Papyri (Provo, UT: FARMS, 2000), 10–13; Ritner, The Joseph Smith Egyptian Papyri, 209–213.

28 Jensen y Hauglid, The Joseph Smith Papers, Revelations and Translations, Volume 4, 27. Ritner, The Joseph Smith Egyptian Papyri, 209, describe engañosamente el documento como la “copia de mano” de José Smith. De hecho, además de su firma en la portada, la letra de José Smith no aparece en el cuaderno “Descubrimiento valioso”. El texto en inglés y, a juicio de Jensen y Hauglid, “probablemente” los caracteres hieráticos están en la mano de Oliver Cowdery.

29 Michael D. Rhodes, “A Translation and Commentary of the Joseph Smith Hypocephalus”, BYU Studies 17, no. 3 (Spring 1977): 260–262; Michael D. Rhodes, “The Joseph Smith Hypocephalus…Twenty Years Later”, FARMS Preliminary Report (1997).

30 “The Book of Abraham”, Times and Seasons 3, no. 10 (March 15, 1842): [721].

1 Tamás Mekis, Hypocephali, PhD dis. (Universidad Eötvös Loránd, 2013), 1:12, 2:122.

32Central de la Perla de Gran Precio, “Objetivo y función del hipocéfalo egipcio”, Perspectiva del Libro de Abraham #30 (21 de abril de 2021).

33 Para diferentes perspectivas y argumentos sobre el tema de la cantidad de papiros que faltan, y lo que potencialmente contenía, véase John Gee, “Some Puzzles from the Joseph Smith Papyri”, FARMS Review 20, no. 1 (2008): 117–123; Andrew W. Cook y Christopher C. Smith, “The Original Length of the Scroll of Hôr”, Dialogue 43, no. 4 (2010): 1–42; “Formulas and Faith”, Journal of the Book of Mormon and Other Restoration Scripture 21, no. 1 (2012): 60–65; Christopher C. Smith, “‘That which is Lost’: Assessing the State of Preservation of the Joseph Smith Papyri”, The John Whitmer Historical Association Journal 31, no. 1 (Spring/Summer 2011): 69–83; Kerry Muhlestein, “Papyri and Presumptions: A Careful Examination of the Eyewitness Accounts Associated with the Joseph Smith Papyri”, Journal of Mormon History , no. 4 (2016): 31–50.